L’art et l’architecture réagissent à un contexte socio-culturel donné. Ne serait-il pas possible d’inverser ce rapport et d’explorer l’impact qu’un projet, qu’il soit artistique ou architectural, peut exercer sur son contexte ?

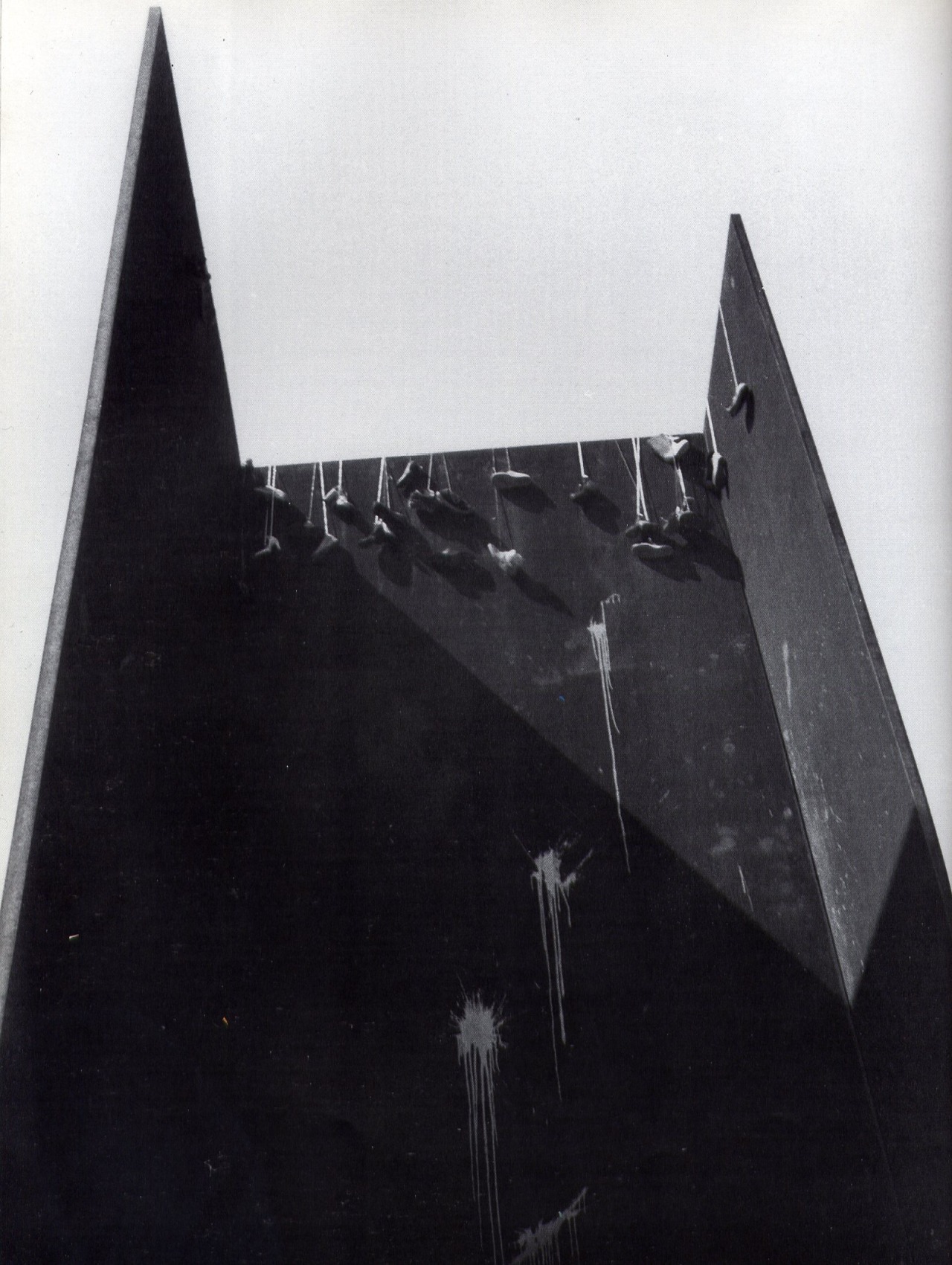

Photo: Marlen Müller

Pour la commissaire d’exposition française Karima Boudou, les projets artistiques et architecturaux existent toujours en lien avec des contextes sociaux et culturels spécifiques. Par conséquent, les événements sociaux ont une influence directe sur les représentations et les pratiques artistiques. Cette hypothèse représente, dans sa pratique curatoriale, moins un thème en soi qu’un véritable outil de travail avec lequel elle aborde ses projets, les expositions, les artistes impliqués et les œuvres d’art. Afin de discuter de ces réflexions et de leurs applications, Karima Boudou invite l’architecte Laurence Kimmel et l’artiste, poète et essayiste Jimmie Durham à la Y-Table du DAZ. Ensemble, ils interrogeront les processus sociaux et politiques qui définissent nos relations avec l’environnement, comment l’architecture et l’esthétique peuvent réagir et comment cela affecte l’idée de nous-même ?

Discussion In Extenso – Erweitert : Contexte Social

Trailer In Extenso – Erweitert: Contexte Social

Arte Creative – Entretien avec Karima Boudou

“Les jeunes commissaires d’exposition sont à l’honneur avec le programme In Extenso à Berlin”

Dans un interview avec ARTE Creative, Karima Boudou parle de son travail de commissaire et du projet In Extenso – Erweitert.

Quatre questions à Karima Boudou

Comment définirais-tu la notion de « contexte social » ?

L’art, comme tout processus de communication, prend forme et se donne à voir socialement. Il y a donc clairement un impact de la dimension sociale sur les représentations et dans les pratiques artistiques. Cette question m’a fait penser à une histoire que Jimmie Durham raconte sur l’artiste David Hammons dans son essai Report to Molly Spotted Elk and Josephine Baker. Pendant les années 80, Hammons expose à Washington D.C. un buste de Jesse Jackson, reproduit en homme blanc aux yeux bleus, une œuvre intitulée How Do You Like Me Now?. La réaction de la communauté afro-américaine locale ne se fait pas attendre et l’œuvre de Hammons est alors perçue comme une offense à l’encontre de Jackson. L’œuvre de Hammons était en fait une observation sur les disparités entre la génération du Civil Rights Movement et la génération hip-hop naissante dans le cadre d’une exposition sur le modernisme et la culture noire. D’ailleurs, le slogan “How Ya Like Me Now?” vient de l’icône du rap des années 80 Kool Moe Dee. En provoquant la controverse, l’artiste montre comment il peut réagir face à un problème social et en critiquer les conventions. L’histoire que Jimmie Durham raconte sur son ami David Hammons est une analyse qui combine histoire de l’art, réflexions sociales, politiques et historiques. Il faut toutefois avoir conscience que l’artiste n’a pas ou peu de prise directe sur la réception de son œuvre par le public et par la communauté locale.

Dans ton travail de curatrice, quel est ton rapport au contexte social, thème que tu traiteras dans le cadre du projet In Extenso ?

D’un point de vue un peu plus pragmatique mon travail est lié à ce sujet car j’aime travailler directement avec les artistes et développer de nouveaux projets sur un espace spécifique. C’est un véritable challenge car on joue avec des contraintes de temps, d’espace et de logistique. En même temps, on y trouve beaucoup de satisfaction car cela permet de faire des recherches approfondies et de présenter un résultat sous la forme d’une exposition ou d’une publication. C’est un sujet que je considère comme une composante, un outil de compréhension dans mes projets plutôt qu’un thème ou une spécialité à part. Dans les expositions que j’ai pu organiser, je m’appuie sur ce thème en analysant un contexte politique et social via les outils qui sont ceux de l’historien de l’art. Cela permet d’avoir une contextualisation poussée pour chaque projet et, à partir de là, jouer avec la narration, couper l’information, l’agencer afin d’en dégager les questions et les problèmes les plus pertinents. Nos opinions politiques et la classe à laquelle nous appartenons influencent d’une certaine manière nos recherches et la manière dont nous interprétons ce que nous trouvons. Le climat politique et le fonctionnement de la communauté déterminent, comme dans le cas de David Hammons, comment l’information, dans un contexte social donné, sera interprétée et incorporée dans une œuvre. C’est ce type d’enjeu que recoupe mon travail et qui apparaît doublement : d’une part dans la pratique de l’artiste et d’autre part dans le contexte de l’exposition. Afin d’éviter les différents pièges tendus par ce sujet, l’enjeu est aussi de garder un équilibre entre une approche formaliste, c’est-à-dire l’analyse des qualités plastiques de l’œuvre, et la relation de l’artiste à une forme d’ “obligation sociale”. Il y a un rapport intéressant à faire entre la notion de progrès et l’architecture. Comment l’architecture peut être un langage exprimant cette relation ? Comment cette idée peut être critiquée par certains artistes avec des notions comme l’entropie ou l’ « anti-architecture » de Jimmie Durham ?

Que signifie le métier de commissaire d’exposition de nos jours ? Comment décrirais-tu son rôle dans la société?

Il y a différents rôles et des compétences nécessaires très larges pouvant varier considérablement en fonction du contexte. Au-delà de la sélection et de la décision, il y a un rôle politique et social primordial à jouer, uniquement possible par la connaissance et la maîtrise d’une histoire culturelle, sociale et politique. De mon point de vue, cela requiert un équilibre délicat entre obligation culturelle et liberté de création, tant pour les artistes que pour les commissaires. Par ailleurs, je pense que l’artiste a la primauté dans la relation artiste-commissaire. J’aime donner à un artiste l’opportunité de réaliser sa propre vision, exactement comme il le souhaite, dans la mesure du possible financier et logistique. Mon rôle est celui d’un facilitateur, sinon à quoi bon exercer cette activité? Bien entendu cela change quand on travaille avec les œuvres d’artistes décédés ou bien avec du contenu historique. Ce fut par exemple le cas en 2013 pour De Appel lorsqu’avec d’autres commissaires nous avions travaillé avec des œuvres de la région du Nord Brabant de l’entre-deux guerres.

Qu’est-ce que le programme Jeunes Commissaires peut apporter à ton travail, à travers un projet tel qu’In Extenso ?

Le format et la nature du projet In Extenso représentent un terrain de jeu et d’expérimentation qui me permettent de tester des idées et des modes de raisonnement que je n’aurais pas forcément intégrés dans une exposition dite d’ “arts visuels”. Au-delà des liens entre architecture et arts visuels, cette approche permet d’articuler un projet en différentes étapes et surtout, de questionner la légitimité et la nature du lien entre ces deux disciplines en abordant des questions qui agitent l’ordre social. Par ailleurs, j’envisage ce projet comme une plate-forme d’échanges, de débat et de circulation d’idées sur le long terme. Cela permettra par ailleurs de donner une forme tangible à des idées et à des recherches en cours, ainsi que de confirmer des positions sociales et politiques étant donné que la plupart de mes inspirations sont étrangères à l’art contemporain.

Workshop Contexte Social

Vendredi 26 septembre 2014

Workshop In Extenso – Erweitert : Contexte Social, le 25 septembre 2014 au Deutsches Architektur Zentrum avec :

– Karima Boudou, commissaire d’exposition

– Jörg Stollmann, architecte et professeur

– Bani Abidi, artiste

– Cathy Larqué, responsable du Bureau des arts plastiques

– Matthias Böttger, commissaire d’exposition du Deutsches Architektur Zentrum

L’histoire de l’art est une agglomération d’espaces. Comme les pièces d’une montre, chaque monument y est inscrit avec précaution, ses narrations tournant sans fin autour des artistes et de leurs décors. Il semble que l’attribution des sites, des espaces et des lieux aux artistes ont le pouvoir de créer beaucoup de sens à leurs œuvres : le lieu d’origine et l’exil, l’espace personnel et l’espace public, le site social, politique, le lieu d’échange, de commerce, les limites de l’éthique, du jugement, le domaine académique et institutionnel, les frontières entre mainstream et underground, le in-situ et le ex-situ.

La désignation de ces espaces est souvent associée à des écoles et des styles, des réseaux et des individus, des objets spécifiques et des histoires, brèves ou longues. En tentant de tracer “l’itinéraire” d’un artiste, on pense générer une compréhension de ce qui l’a formé, et ce qui le pousse à produire son art. En s’approchant de son « lieu d’origine » on pense circonscrire son point de départ.

Et si la relation de l’artiste à son “site originel” est discontinue, contradictoire? L’artiste pakistanaise Bani Abidi et son engagement photographique et vidéographique nous propulse dans un espace labyrinthique, détruit ou abandonné. Entre performance, fiction et documentaire, son travail propose une réflexion sur des pays colonisés, divisés, en conflit voire en ruine, et leur rapport aux média de masse, interrogeant ainsi les fondations des relations possibles entre l’art et son “lieu”. On suit un homme dans les ruines d’une salle de cinéma. On se tient dans une file d’humains attendant patiemment leur tour pour être contrôlés. La temporalité de chaque site, la finitude des espaces, architecturaux ou humains, sont dramatisés.

L’architecte Jörg Stollmann propose de distinguer les espaces propres à l’artiste : le contexte biographique de l’auteur et le contexte dans lequel il place son travail, posant la question de leur fonctionnalité au sein du processus d’innovation. Quelle part d’expérience est utilisée pour créer un nouveau produit ou lieu ? On percevra donc l’art, tout comme l’architecture, comme un moyen de déstabiliser l’équation supposément parfaite entre espace et causalité: au niveau des biographies personnelles et historiques impliquées, tout comme à celui de la réception des interventions dans un contexte particulier.

La curatrice Karima Boudou avance la notion –moderniste– de monument, vertical et stable, en relation avec l’éventualité d’une participation du spectateur ou de “l’utilisateur” au sein d’une œuvre. La question suivante se pose : Comment créer des interventions à l’échelle de l’homme qui aient un impact non seulement au sein de l’espace artistique désigné mais aussi dans le courant de la vie d’une ville, d’une société, d’une population ? Citant comme exemple l’artiste américain David Hammons, elle insiste sur la possibilité d’un effondrement –ou du moins d’une réorganisation– de la suprématie du monument par des pratiques artistiques ou architecturales, et sur le pouvoir des différents langages qui entourent les œuvres comme outils de partage, comme invitations à comprendre et finalement pourquoi pas, à contribuer au discours. On admettra que la notion de contexte ne peut jamais être considérée comme acquise ou transparente, tout comme les nombreux mécanismes de pouvoir et d’influence associées à un espace : affectifs, institutionnels, politiques, commerciaux, par exemple.

L’espace privé, formulé en relation dialectique avec l’idée du “public”, est certainement une problématique cruciale à observer dans la perspective de l’espace social en général. Traditionnellement opposé à la sphère intime, domestique, parfois perçue comme hermétique, l’espace public –et dans la foulée, les architectes et urbanistes qui le conçoivent – a pour fonction de mettre en forme, “en espace” la société civile, la représenter. Simultanément, l’espace intime du privé bourgeois s’occupe de protéger voire idéaliser la famille et les hiérarchies qui la composent, la banlieue résidentielle typique représentant ce concept de manière presque littérale, volontairement isolée en bordure de la ville chaotique, donnant forme, espace et temps aux problèmes de classe, d’ethnicité et de race.

Aujourd’hui, la réalité de cette structure typique est très discutable. Nous admettrons que la recherche de gain économique des particuliers les maintient en général plus proche du centre des villes que dans leur périphérie, par leur insertion dans l’actualité urbaine et cosmopolitaine de la société. À ce propos, Karima Boudou souligne l’importance d’observer comment ces dynamiques permettent aux artistes -ou les empêchent- d’insérer leur pratique dans les plis de la vie sociale. Jörg Stollmann souligne que cette observation est aussi valable pour les urbanistes et architectes.

Naturellement, les attributions spatiales faites aux communautés témoignent souvent de systèmes avant tout politiques et moraux, et sont alimentées par un désir plus ou moins intense de contrôle, permettant de contenir les différents groupes dans leur espaces respectifs et réguler leur expansion. Peu de place est laissée à ambiguïté de toute structure, de tout lieu, parfois même en faveur d’un formalisme de surface tout à fait déplacé.

En matière de recherche critique sur cette question, on peut mentionner les courants du “earth art” ou “land art” des années soixante-dix, qui attaquent clairement les problèmes du site-specific art et des pratiques conceptuelles en général, encourageant les artistes à attaquer la richesse de la nature, des matériaux bruts, à considérer les cartes topologiques, le paysage et ses populations dans son ensemble.

Aujourd’hui encore, il apparaît que l’inclusion et l’usage de paramètres macroscopiques de l’environnement et de l’expérience de tout un chacun dans les pratiques curatoriales pourrait permettre à l’art et aux artistes et de manière semblable à l’architecture et aux architectes de connecter les corps aux espaces de manière plus fertile.

Comme Karima Boudou cite Laurence Kimmel décrivant la danse contemporaine comme “une succession de déséquilibres”, peut-être qu’une ambition digne d’aujourd’hui serait de penser en termes de “révolution en mouvement”, permettant au regard de partager les choses du monde dans leur vaste ensemble, sans trop chercher à les fixer en interprétations concrètes. Et si de la même manière, en créant de nouveaux pôles d’attraction et de nouveaux déséquilibres, les artistes et architectes ne chercheraient pas autant à inventer de nouveaux objets, mais davantage à changer nos perceptions, sociales notamment, et ce faisant, découvrir de nouveaux contextes ?

Photo : David Hammons, Shoe Tree, 1981

Texte : Jeanne-Salomé Rochat

Karima Boudou

Karima Boudou (*1987) est historienne de l’art et travaille actuellement en tant que commissaire indépendante en France et au Maroc. Elle a étudié l’histoire de l’art à Montpellier et à Rennes ainsi que la philosophie à Nanterre. Elle a participé, en 2012-2013, au De Appel Curatorial Programme à Amsterdam. En 2011 elle fut co-fondatrice du collectif curatorial indépendant DIS/PARERE. Elle a initié récemment au Maroc la structure AGENCE qui mène des projets autour des notions d’économie du travail et d’auteur, et qui a notamment publié le livre 1907: A Centenary Cookbook de Donelle Woolford (2014). Elle contribue au magazine Contemporary And et mène en parallèle des projets de recherche indépendants au Maroc. Elle a organisé récemment une exposition de Donnelle Woolford dans le cadre de la Biennale de Marrakech 2014.

Parmi les expositions qu’elle a organisées: À la recherche de l’exposition présente (2012, Frac Bretagne, Rennes), Bourgeois Leftovers (2013, de Appel Arts Centre), Ce lieu n’est pas la maison de Descartes (2013, Institut Français des Pays-Bas, Amsterdam), Le Signe Route (2013, L’appartement 22, Rabat), Performer, Artisan, Narrator (Donelle Woolford, 2014, Biennale de Marrakech, Marrakech), You can delete any comment that you create (2014, InBetween, Bruxelles).